2026/02/22

お知らせ

令和8年1月~3月 東光禅寺 坐禅会/布薩会 開催日程

2026/02/22

お知らせ

月例坐禅「白山坐会」次回令和8年3月8日(日)※要申込 / Tokozenji monthly Zazen-kai on 8th of March, 2026 (Registration required)

2026/02/13

お知らせ

白山坐会~夜の部~令和8年2月28日(土)20時~

2026/02/09

お知らせ

白山 布薩会 令和8年2月15日(日)

2026/02/07

お知らせ

東光禅寺「白山坐会」オンライン 令和8年2月10日(火)21時~ / Zazen session online via Zoom on 10th of February, 2026

各種SNSにて情報も更新しております。

ぜひ、ご確認ください。

新しい時代の仏教、

禅を伝えたい

お釈迦様の教えは、人々の生きる指針となり、

社会を心豊かにするためにある。

私たちはそう信じています。

多くの先人達によって、

2600年にわたり脈々と

護り伝えられてきた仏教。

そして、日本に「禅」の精神が根付いて

800余年。

社会が混迷を極める今こそ、どこまでも自由でしなやかな「禅」の心を携え、その一瞬一瞬をしっかりと生き抜いていきたい。

新しい時代、そんな人々の心に寄り添う仏教と「禅」を皆さまに伝えていくこと。

それが、私たちの

最大の使命であると考えています。

白山 東光禅寺

『いのちを光り輝かせるところ』

“お寺”という言葉には、仏教の礼拝言語であるサンスクリット語で、

そんな意味が込められています。

なぜ、私たちは街の風景に溶けこむお寺の姿に、得も言われぬ郷愁を覚えるのか。

なぜ、お寺の境内の静寂が心身に心地良く感じられるのか。

なぜ、私たちは仏に自然と手を合わせるのか。

なぜ、お墓参りをするとご先祖に見守られている気がして、不思議と背筋が伸びるのか。

仏の教えやお寺の風景は、私たちの心のどこか、一番深い部分にしっかりと息付いています。

「大 哉 心 乎」

(大いなるかな心や)

日本における臨済宗の開祖、栄西禅師の言葉です。

本来、私たちの心はどこまでも広くおおらかで、自由自在です。

そのことに気付くということそのものが「禅」であり、仏教なのです。

「心の時代」と呼ばれる今、お寺が人々のよりどころとなり、

新たな光の道筋を示すことができるよう、

私たちは山門の扉を常に開け放しています。

皆さまのお越しを心よりお待ちいたしております。

合掌つづきをよむ

白山 東光禅寺 住職

小澤 大吾

立命館大学卒。イギリス・Camphill障害者福祉コミュニティー、ケアワーカー。オランダ国立社会科学大学院大学(Institute of Social Studies)、開発学修士課程修了。民間企業に勤務し、国際協力機構(JICA)による開発途上国における政府開発援助の広報・調査業務等に従事。京都・建仁寺僧堂、鎌倉・建長寺僧堂での修行を経て、2015年東光禅寺副住職、2019年2月より東光禅寺第22世住職。建長寺派布教師補。鎌倉流御詠歌詠導師。建長寺英語坐禅会指導僧。神奈川県仏教青年会広報局長。

白山 東光禅寺 前住職

小澤 哲元

京都・建仁寺僧堂にて竹田益州老師に参禅。公益財団法人 国際仏教興隆協会 建立によるインド・ブッダガヤ印度山日本寺駐在僧。1978年より東光禅寺第21世住職。1983年~2002年、保護司として活動。神奈川県宗教連盟主事、ルンビニー花園幼稚園園長、神奈川県佛教保育協会会長、金沢区佛教会会長等を歴任。横浜市仏教連合会監事。神奈川県仏教会参与。公益財団法人 国際仏教興隆協会 監事。

元の東光禅寺全景 大正6年4月撮影

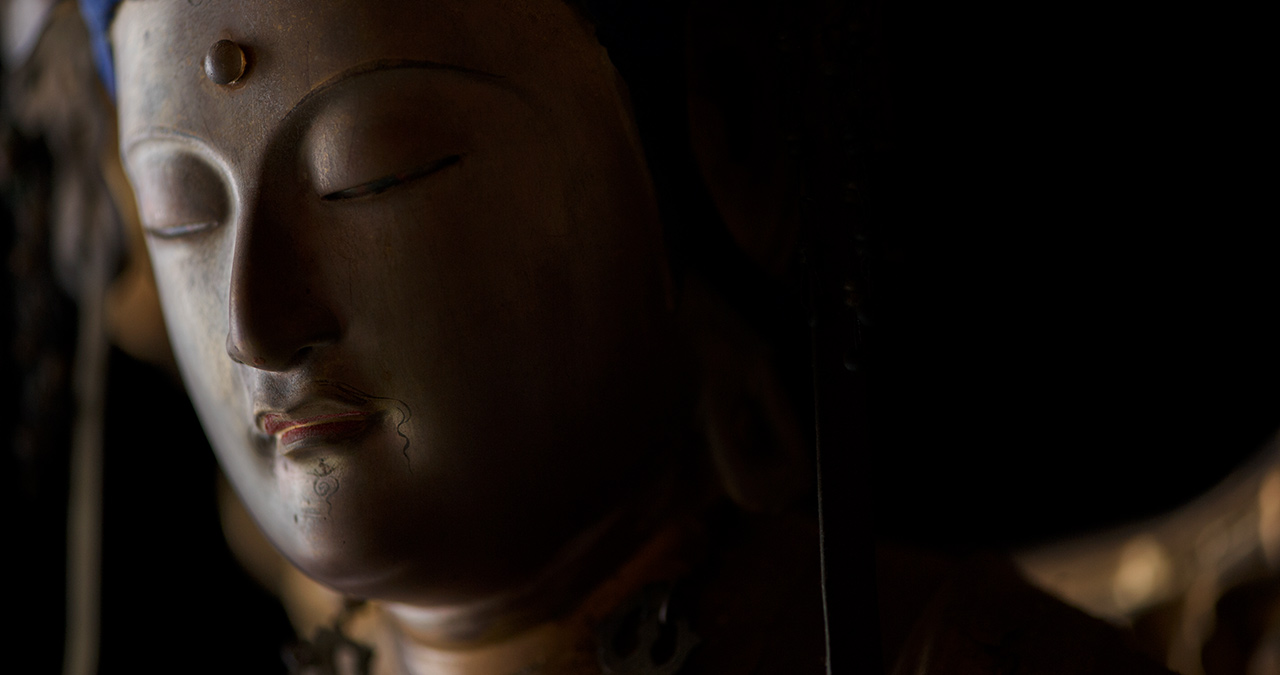

東光禅寺の創建は鎌倉時代と伝えられています。創建当時は、鎌倉薬師ケ谷(現大塔宮)にあり、薬師如来を本尊として医王山東光寺と称していました。開基は鎌倉幕府開幕の功臣・畠山重忠公で、弘安5年(1282年)、臨済宗大本山建長寺第六世・臨済宗大本山円覚寺第五世勅諡大興禅師(葦航道然)を招き、開山としました。

当時は大塔宮護良親王が幽閉された土牢のすぐ前に位置していたとされ、親王は東光寺書院で写経中に足利直義に害された、と伝えられています。その後、応仁年間(1467〜69年)に現所在地である釜利谷郷へと移り、白山東光禅寺と改めました。

以来、由緒ある禅寺にふさわしく、静かな山間の地にふさわしい趣をもって佇んでいます。

本尊の薬師如来像(横浜市指定有形文化財)は重忠公の念持仏とされ、脇士として日光菩薩・月光菩薩を従えた薬師三尊形をなし、十二神将を従者として伴っています。また、江戸時代前期の繊細な漆工技術が見られ、歴史資料としての価値も高い酸漿蒔絵鞍(横浜市指定有形文化財)が伝わるほか、「金沢札所三十四ヵ所観音霊場めぐり」十六番札所の本尊である聖観音立像も安置されています。釜利谷近辺には重忠公・重保公親子に関する伝承がいくつか残されており、東光禅寺境内に重忠公の供養塔が残るほか、近隣には伝畠山重保墓とされる五輪の石塔も保存されています。

埼玉県比企郡嵐山町菅谷館跡・畠山重忠公像

畠山重忠は長寛2年(1164年)、畠山荘司(しょうじ)重能(しげよし)を父とし、相模の名族・三浦義明の娘を母として、武蔵国畠山(埼玉県大里郡川本町畠山)に生まれました。

治承4年(1180年)、源頼朝が伊豆石橋山に挙兵した際には、平氏に仕えていた父の重能とともに、若干17歳の重忠も源氏方の三浦氏を攻め入りました。その後まもなくして源頼朝に仕えるようになり、鎌倉入りや富士川の戦いでは先陣をつとめ、宇治川や一の谷の合戦では数々の手柄を立てます。

また、児玉党と丹党との争いを調停するなど、武蔵武士の代表的人物として人々の信望を集め、鎌倉幕府初代将軍となった頼朝からも厚い信頼を受けていました。頼朝の死後も、重忠は和田義盛らとともに、二代将軍源頼家を助け政治に参与します。

しかし、元久2年(1205年)、実権を握った初代執権北条時政の謀略によって謀反の疑いをかけられ、「鎌倉に異変あり」との急報にわずか134騎の部下を率いて小衾郡菅谷館(埼玉県比企郡)より駆け付けますが、6月22日、二俣川(横浜市旭区)で雲霞のごとき北条勢に囲まれ部下とともに討たれ42年の生涯を終えました。

「義を重んじて正路を覆み 文武両道全うし

忠良にして私心無く (中略)

公明にして寛大 人は其の誠純を敬す」

まさに剛勇廉直の鎌倉武士の典型と伝えられ、「吾妻鏡」の中でも重忠について多くの話が描かれています。また、歌舞伎や浄瑠璃などの文芸の題材となり、後世にも伝えられています。

姿勢と呼吸を調え、

自己と向き合う

坐禅とは我慢するものではなく、気持ちよく坐ること。

常に他人や何かと比較し一喜一憂しがちな心の揺れを、

ひたすら坐ることによって静め、本来の自己を見つめ直していきます。

抱え込んでいる様々なものを徹底的に手放し、心と体を一すじに。

初めての方でも丁寧にご指導いたしますので、

どうぞ安心してご参加ください。

東光禅寺「白山坐会」オンライン

創建800年、鎌倉禅の源流を今に伝える古刹の本堂よりお届けするオンライン坐禅会です。

多くの人々に親しまれ、約半世紀。

当山伝統の坐禅会は今、オンラインにもその活動範囲を広げています。

慌ただしい日常の中、ご自宅にいながらにして心を養い魂を磨いて頂く貴重なひととき。

日本語・英語のバイリンガル対応のため、毎回海外からも多くの方が参加しています。

距離を超え、共に心静かに、穏やかに。

「今、ここ」につながる喜び。

どうぞ坐禅で心と呼吸を一すじに。

●次回:令和8年2月10日(火)21時~22時 10~7日前より参加申込開始。

●参加無料(ご喜捨、ご寄付をご希望の方は、オンライン決済サービス Paypalよりクレジットカード等を使用しご送金頂けます。

info@tokozenji.or.jp にて検索ください。お気持ちに心より感謝申し上げます)

●詳細・お申込みは下記ページよりお願い致します。

https://www.tokozenji.or.jp/4816

●タイムライン(予定)

20:50 待機室オープン

21:00-21:10 ご挨拶、簡単な坐り方の説明、打板

21:10-21:25 坐禅(15分間)

21:25-21:40 休憩とお話

21:40-21:55 坐禅(15分間)

21:55- 読経、ご挨拶

●Web会議ツール Zoom を使用します。

●用意するもの 座布団、枕のようなクッション、飲み物など。

●椅子を使っての坐禅でも構いません。

●端末から少し距離を置いて、全身または上半身全体が映るよう工夫してみてください。

●最後に短いお経「四弘誓願文」をお唱えします。経文は画面にも表示いたしますが、

可能な方は事前に下記リンクPDFより印刷の上、お手元にご用意ください。

四弘誓願文

●初心者の方、また久しぶりであるという方は、下記リンクをご覧頂き、

実際にご自分で試して頂いた後にご参加頂ければ、より良い坐禅が行えると思います。

坐禅をやってみよう(別冊Discover Japan「現代に活きる禅の力」より抜粋)

坐禅のすわり方【ウェブマガジンZENzine / 禅人】

●音声のみでのご参加も可能です。

●途中参加・退席はご自由です。

●外国人参加者がある場合は日本語に加え英語での説明もさせて頂きます。

月例坐禅会で坐る 東光禅寺「白山坐会」

次回開催日:令和8年3月8日(日)

大切なのは、続けること。

積もり積もった心の垢を、

月に一度洗い落としましょう。

●要申込 次回開催日2週間前より申込受付を開始いたします。

https://www.tokozenji.or.jp/4998

※未経験の方は、坐り方をご説明いたしますので、開始10分前までにお越し下さい。

※足の不自由な方には、椅子禅のご用意もございます。

※持ち物は特に必要ありません。動きやすい恰好でおこし下さい。

※冬場は、防寒性の高い下着を着用するなど、各自暖かい服装でご参加ください。

※お車の方は、東光禅寺正面の駐車場をお使いください。(スペースに限りがございます。近隣の方は、なるべく自転車・徒歩等でお越し頂きますようご協力をお願い致します)

ZENと写経とお茶の会

春と秋、年二回開催の坐禅・写経・茶話会で構成される、40年以上続く催しです。初めての方でも安心してご参加ください。(予約申込制)

|令和7年開催日|

【春】 5月17日(土)

【秋】 11月30日(日)

午後1時30分~ 写経(般若心経)終了後、随時お茶席へ。

(菓子・抹茶・煎茶のご用意がございます。)

●会場 東光禅寺 テラノ・ホンドー

●会費 3,000円(納経料、インド・ブッダガヤに奉納)

※いずれも開催1カ月前よりご予約いただけます(メール・FAX・TELにて)。

※持ち物は特に必要ありません。動きやすい恰好でおこし下さい。

※椅子を使っての坐禅、写経からの参加も可能です。予約時にお申し出ください。

静けさの中、

無心の心地よさ

経典は、お釈迦さまの教えを弟子たちが記し伝えてきたもので、

現代に生きる私たちの心の糧となるものです。

その代表的なものとして広く親しまれている「般若心経」の手本を下敷きに、

経文を写し取っていきます。

美しく書く必要はなく、誠心誠意、一字一字に心を込めて書くことが大切です。

平穏無事の今だからこそ、せめて一生に一巻の心経なりと、写経しておきたいものです。

初めての方でも丁寧にご指導いたします。

予約制。曜日・時間など、双方の都合が合えばいつでも対応可。

お一人でも大丈夫。グループ・研修等もお受けいたします(最大20名様まで)。

道具類はすべてご用意があります。

お預かりした写経は、お釈迦様ゆかりの聖地、インド・ビハール州ブッダガヤに納経いたします。

お申し込みは当ホームページお問い合わせより、もしくはお電話にて。

●会場 東光禅寺 テラノ・ホンドー

●会費 3千円(菓子・番茶付)※坐禅と両方なさる場合は4千円

様々なご事情や理由で水子さんとなったお子様の魂のために。

温もりあるご供養を真心込めてお勤めさせていただきます。

亡きお子様の「いのち」を敬うということは、

ご自身の「いのち」を敬うということでもあります。

どうか一人で心を痛めず、一人でかかえ込まずご相談ください。

天国のお子様への感謝と愛の心をいつまでも。

法要後は、境内の供養塔にお花・お線香と共にお参りいただきます。

法要で使う紙位牌は後ほどお寺にて供養塔にお納めいたします。

供養塔へはいつでもご自由にお参りいただけます。

●ご希望の日時をメールまたはお電話にてお問合せください。

●ご用意いただくもの 仏花一握り・お供物

●その他、エコー写真や母子手帳等、お炊き上げをご希望のものがあればご持参ください。

●ご供養料 1万円

もしも…何かの理由で後継者が絶えてしまうと、

そこからはご先祖の供養ができなくなります。

このような場合に、お寺で責任を持って

「供養のこころ」を引き継ぐというのが永代供養です。

常日頃より、白山東光禅寺では、さまざまな社会支援活動に力を入れています。

皆様のご参加・ご協力をお待ちしております。

子どもの約7人に1人が相対的貧困状態にあるとされ、豊かな日本社会に埋もれる「見えない貧困」が確実に広まっています。東光禅寺では、仏様へのお供えものの一部を、経済的に困難な状況にあるご家庭や子どもたちに「おすそわけ」する「NPO法人おてらおやつクラブ」の活動に賛同。「子ども食堂」さんにお土産用のお菓子や食材、調味料等を提供しています。つづきをよむ

(社)落語芸術協会と、カンボジアやラオス、アフガニスタンなどでの教育支援、難民支援で知られる(社)シャンティ国際ボランティア会が協力して実施している「国際協力チャリティ寄席」を、毎年9月のご先祖まつりに合わせて開催しています。笑顔の輪を日本から開発途上国へ。楽しみながら参加できる新しい国際協力のカタチです。つづきをよむ

公益財団法人 日本盲導犬協会の募金箱を設置し、繁殖や飼育・訓練といった一連の盲導犬育成支援に協力しています。視覚障がいをお持ちの方々が、行きたい時に、行きたい所へ自由に行動できますように。東光禅寺山門下に、可愛いラブラドール盲導犬の募金箱が常設されています。温かいご厚志をよろしくお願いいたします。つづきをよむ

生まれつき両腕を持たなかったり、病気や事故などで両腕の自由を失ったりした人々が、逆境から立ち上がり、口と足で美しい絵画や可愛らしいグッズを作り出す芸術家として活動しています。東光禅寺では、口と足で描く芸術家協会が支援・販売するそれらの作品の定期購入・寄付を通して、そうした芸術家たちの自立支援や自助具・福祉機器導入などに協力しています。つづきをよむ

[その他の取り組み]

点字図書館支援、金沢文庫芸術祭への協力 など

〒236-0045

神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-40-8 TEL/045-781-0271 FAX/045-781-9937

【電車】

京浜急行 本線 金沢文庫駅 下車 徒歩25分

【バス】

金沢文庫駅 西口 2番乗り場

[文10][文11][文20]系統にて、

「白山道」または「白山道公園」で下車

(乗車時間約10~15分)。

バス停より徒歩5分。

バス時刻表はこちら

【タクシー】

金沢文庫駅 西口タクシー乗り場より、約5~10分。

【朝比奈インターから】

金沢方面下車・5つめの信号(そば屋があります)を左折

白山道トンネル北の交差点を左折

白山道バス停前(ファミリーマート前)を左折

【国道16号線から】

君ヶ崎交差点を上大岡方面へ 釜利谷交番前を左折

白山道トンネル北の交差点を右折

白山道バス停前(ファミリーマート前)を左折